當(dāng)代的美展作品,已經(jīng)不是傳統(tǒng)中國(guó)畫了 (美術(shù)展覽作品都變味了嗎?)

“一畫”難尋!

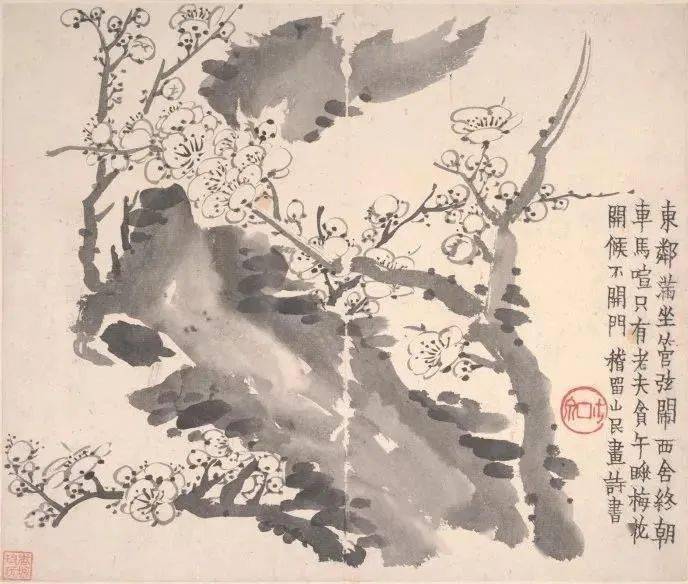

著名畫家方增先先生談起他參與今年的全國(guó)美展中國(guó)畫展區(qū)作品的評(píng)選后感慨陳詞,認(rèn)為中國(guó)畫創(chuàng)作的方向以及對(duì)傳統(tǒng)的認(rèn)知似乎出了問題,意筆越來(lái)越少,入選的500多件作品,寫意作品只看到四五張,整個(gè)展覽,一筆筆畫出來(lái)的基本上沒有。

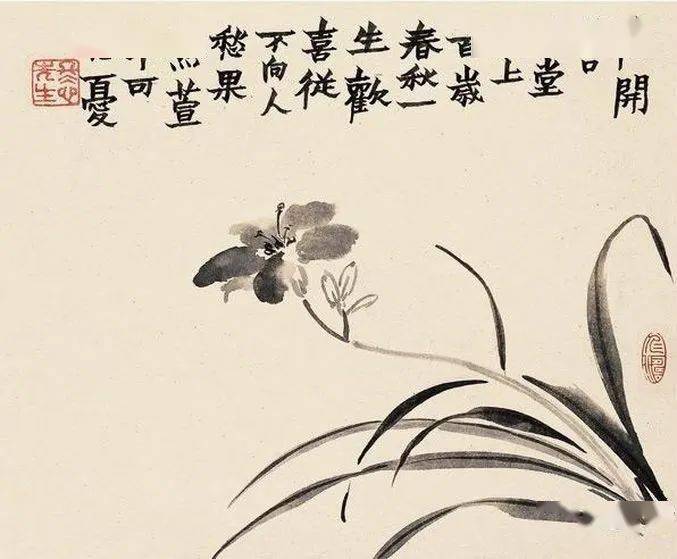

此外,許多工筆畫不是工筆意義上的工筆,不是筆法、墨法的結(jié)合,是描、是磨,是靠時(shí)間磨蹭出來(lái)的,現(xiàn)在的工筆雖然外形漂亮,但沒有內(nèi)涵,審美淺薄。看到全國(guó)美展這樣的情況,覺得全身發(fā)涼。

筆墨“雙翼”

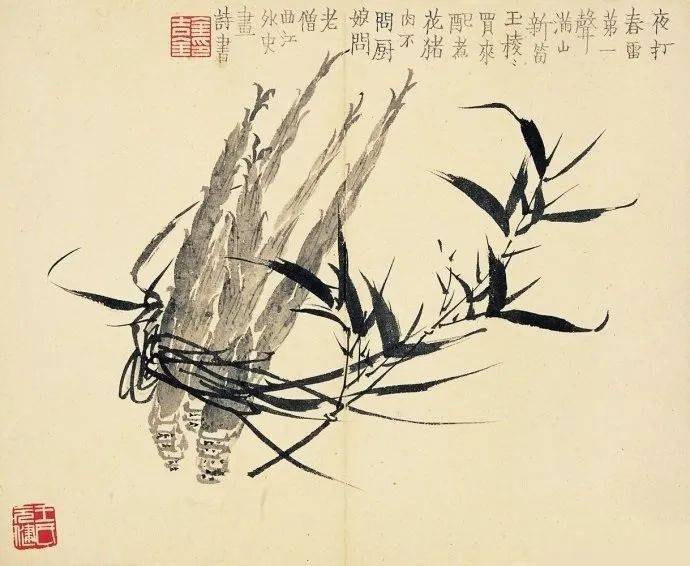

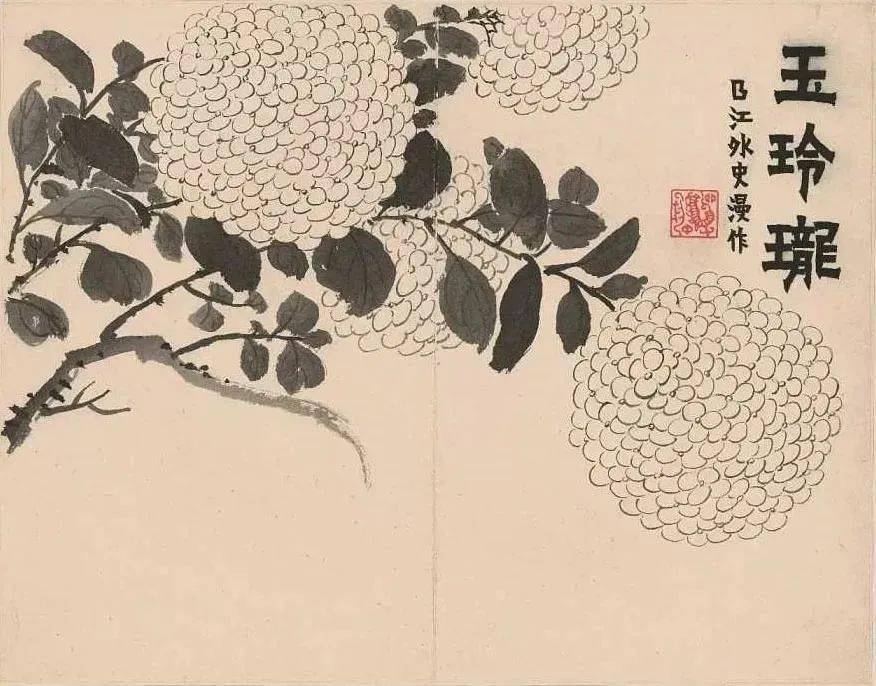

對(duì)于傳統(tǒng)中國(guó)畫來(lái)說(shuō),“筆”向來(lái)不成問題,可以說(shuō)是基本常識(shí)。筆與墨不僅是中國(guó)畫的“雙翼”,是中國(guó)畫獨(dú)特的造型手段,更是中國(guó)畫的底線與靈魂。

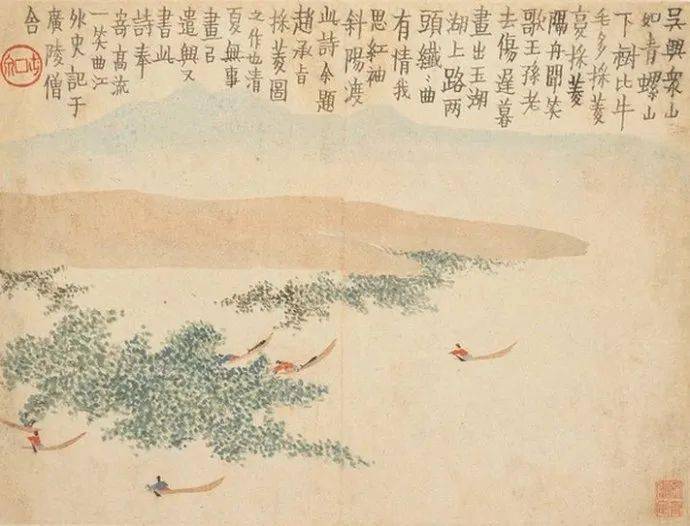

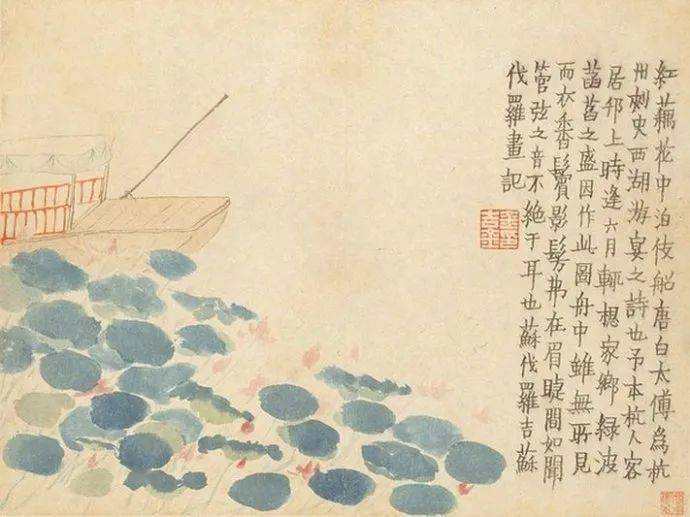

在歷史上,中國(guó)畫大致經(jīng)歷了先重用筆,后講用墨的歷史發(fā)展階段。南齊謝赫在《古畫品錄》中提出了中國(guó)畫的六法,其中一法即為“骨法用筆”。“骨法”與“用筆”的結(jié)合,奠定了中國(guó)畫的基礎(chǔ)。唐代張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫記》中說(shuō):“骨氣,形似,皆本于立意而歸乎用筆。”從原始社會(huì)時(shí)期陶器上的繪畫,到南北朝的壁畫,再到唐代二李的山水,以線造型是基本手法。

中唐以后,“骨法用筆”在文人畫與書法中得以不斷強(qiáng)化,“骨法用筆”成為匯通繪畫與書法的橋梁,是中國(guó)畫與書法最為獨(dú)特的基因,也是區(qū)別于西方繪畫最為重要的元素,被潘天壽先生喻為“東方繪畫的精髓”。

然而,這個(gè)中國(guó)畫最為基本的常識(shí),似乎被當(dāng)下的許多畫家所忽略了,存在著三種明顯的傾向:

一是“重墨輕筆”。

許多水墨畫,表面上看起來(lái)水墨氤氳,實(shí)際上蒼白無(wú)力,以涂與染為主,見墨而不見筆,基本不理解“古人墨法,仍在筆力”的道理。墨法一旦脫離筆法成為孤立的存在,就會(huì)喪失其生命力,與書法中的“多肉微骨者謂之墨豬”相類。

二是“以描代筆”。

以為學(xué)好素描就能畫好國(guó)畫,以素描畫法取代國(guó)畫用筆。素描是西方繪畫的一種基礎(chǔ)造型能力訓(xùn)練,重在空間與體積的營(yíng)造。而中國(guó)畫的用筆直接來(lái)源于書法,強(qiáng)調(diào)線條本身的質(zhì)量,強(qiáng)調(diào)“中鋒用筆”且筆筆分明。中國(guó)畫講究用筆規(guī)律,在時(shí)間上具有不可“逆”的屬性,而西畫的用筆屬于描、涂、抹等堆砌手法的范疇,可涂可改。于是中國(guó)畫的用筆的核心是“寫”,而西畫用筆的關(guān)鍵是“描”。

三是“以形蓋筆”。

在當(dāng)代許多展覽的畫作中,重造型、重輪廓,粗粗一看非常漂亮,造型到位,而細(xì)細(xì)一品,看不到一根完整的線條,即使有也非常弱,用大面積涂染與色彩千方百計(jì)的加以掩蓋。這種“以形蓋 筆”的畫法,純?yōu)橛彤嬇c水彩畫法。中國(guó)畫造型的基本規(guī)律是勾勒結(jié)體,離開“用筆”,難言其為中國(guó)畫!

書法危機(jī)

中國(guó)畫的“缺筆”現(xiàn)象,究其根源,與當(dāng)下畫家對(duì)于書法的群體性漠視有關(guān)。

當(dāng)代畫家的書法水平普高低下,導(dǎo)致很多畫家不敢在畫面上題字,或者亂題一通,破壞了畫面的完整性。許多作品繪畫本身與題款書法完全不在一個(gè)層次。

許多畫家認(rèn)為“畫好就行了”,不愿意把時(shí)間花在書法上,這種觀念在畫壇特別是青年畫家中非常普遍。毫不夸張說(shuō),中國(guó)畫藝術(shù)正面臨繪畫發(fā)展史上的少有的書法危機(jī)。

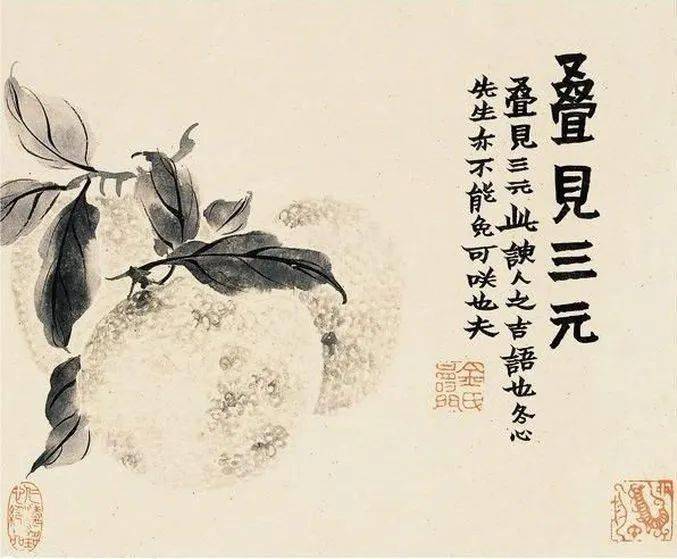

傳統(tǒng)畫論講究“書畫同源”、“書畫同體”,畫家人人都知道的“常識(shí)”,往往被功利 的市場(chǎng)與浮躁的觀念所左右,正是問題所在。講究“書畫同體”并不是要把中國(guó)畫納入書法的軌道,其意義在于中國(guó)書畫在“用筆規(guī)律”上的相通關(guān)系,正如石濤所言:“字與畫者,其具兩端,其功一體。”對(duì)于中國(guó)畫而言,沒有用筆的根本,就缺少了中國(guó)繪畫的根基,而書法應(yīng)該是提升中國(guó)畫“用筆”的必然途徑,缺“筆” 的畫是“油”,是“俗”,便失去了藝術(shù)的生命力。

“一畫論”

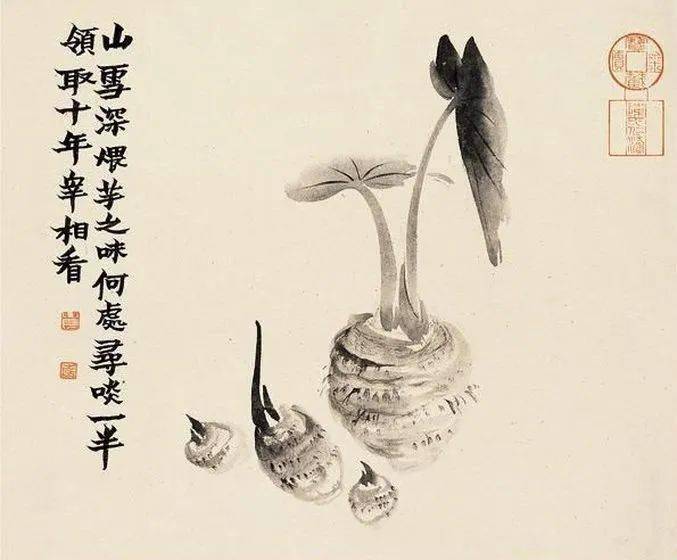

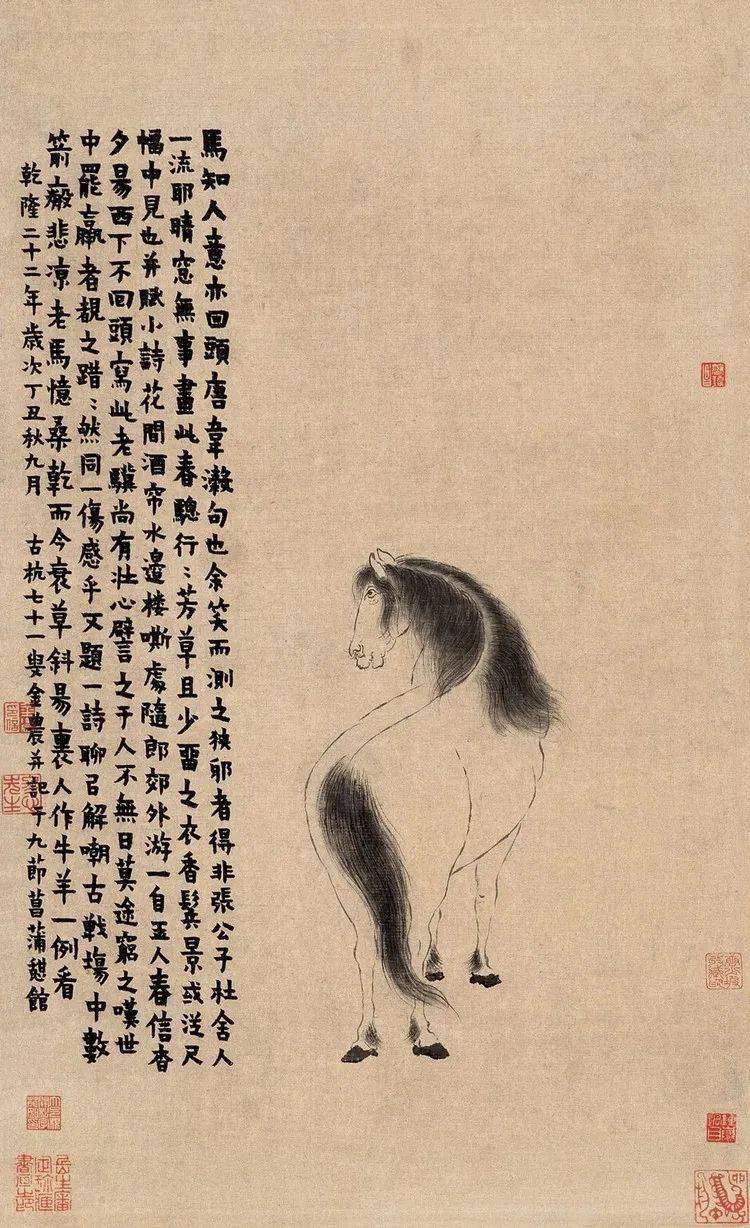

“筆如其人”,石濤崇尚的“一畫論”揭示出中國(guó)書畫線條背后隱藏著創(chuàng)作者精神世界的表達(dá)和追求,透過(guò)畫家用筆方式與線條功利完全可以看出作者有無(wú)大家氣象。正是因?yàn)樗侨说纳眢w狀態(tài)、精神面貌、文化素養(yǎng)、筆墨功力等綜合因素的瞬間表現(xiàn)。難怪任伯年看到初學(xué)者吳昌碩的“一畫”就斷言“必成大器”。“一畫” 背后的玄機(jī),對(duì)于常人而言似乎有點(diǎn)不可思議,卻闡明了中國(guó)畫最原始、最基本也是最核心的基因。

“一畫”是有生命的,是任何一位畫家的高度凝煉,也就是說(shuō)一個(gè)畫家的心血都傾注其中,“一畫”有高下、雅俗、美丑之分,只有不斷的修煉“一畫”的內(nèi)涵與深度,才能堅(jiān)守中國(guó)畫的民族精神。

沒有筆力,國(guó)畫就是張皮!

筆墨者,傳統(tǒng)中國(guó)畫之精魂。可以說(shuō),筆是骨,墨是肉,缺了這兩者,國(guó)畫就難以立起來(lái)。

但到了今天,很多國(guó)畫家在筆力方面頗有欠缺,創(chuàng)作時(shí)往往不敢露筆,多以反復(fù)涂染等借鑒西畫的手法來(lái)表現(xiàn)對(duì)象。那么,對(duì)于當(dāng)代中國(guó)畫而言,“筆”究竟還重不重要?沒有筆力做底,國(guó)畫的繼承和發(fā)展還有沒有“奔頭”?就此,畫家和理論家們展開了深入的探討。

筆墨未經(jīng)錘煉 畫面破綻百出

在當(dāng)下的中國(guó)畫壇上,很多畫家傳統(tǒng)功力不行、筆墨功夫不到家、文化修養(yǎng)不到位,造成下筆很軟弱,線條浮在紙面上。導(dǎo)致這一問題的原因在于人們對(duì)“筆墨”普遍存在著誤讀,從而影響了畫家的藝術(shù)追求,影響了觀眾的藝術(shù)判斷,甚至連國(guó)畫藝術(shù)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)都被解構(gòu)掉。

那么,何謂“筆墨”呢?

幾年前,吳冠中先生曾說(shuō)過(guò)“筆墨等于零”,引起了美術(shù)界的爭(zhēng)論。其實(shí),他所指的是脫離了畫面需要的筆墨,而參與爭(zhēng)論的很多人將這一前提給割舍掉了,單純來(lái)談“筆墨等于零”,有人因此而批評(píng)吳冠中,有人又因此認(rèn)為筆墨在今天完全不重要了,這都是歪曲了吳老的原意。

在很多學(xué)術(shù)會(huì)議上,我和其他研究者都直率甚至尖銳地指出:

中國(guó)當(dāng)代繪畫缺乏書寫性,寫意創(chuàng)作被邊緣化了;制作性強(qiáng)的作品大行其道,尤其是大幅工筆作品大量出現(xiàn),在國(guó)家級(jí)美展中成為壓倒性優(yōu)勢(shì),這是很令人憂慮的。

筆墨是藝術(shù)家發(fā)展的根基,否則,缺乏積累、傳承,就談不上光大中國(guó)畫了。好畫,好的筆墨語(yǔ)言,是可以反復(fù)品味的,有一種余音繞梁的魅力。這必須通過(guò)經(jīng)年累月的錘煉而得,不可能一蹴而就,但在今天這個(gè)時(shí)代,太多人急功近利,趕著出效果,所畫的東西,乍一看還過(guò)得去,細(xì)細(xì)品讀則破綻百出。

其實(shí),對(duì)這樣的東西,藝術(shù)家心知肚明。觀眾在水平、經(jīng)驗(yàn)還不足的時(shí)候,可能看不出來(lái),隨著修養(yǎng)的提高,大家慢慢會(huì)看懂的,這些膚淺、浮華的東西,終將被歷史淘汰,能傳承久遠(yuǎn)的必定是那些筆墨精到、入木三分的作品。

線條直追古人 要靠書法功底

陸儼少說(shuō)過(guò),畫家“十分功夫”須得“四分讀書,三分寫字,三分畫畫”,讀書是將畫家的作品氣象提升為文人畫,具有改變格局的意義;而寫字更具體,筆到哪個(gè)程度,畫作的線條、骨力就能到哪個(gè)程度。有了筆,哪怕只是畫一棵樹,也會(huì)很有看頭。沒有筆,畫作就只是具有形和色的殼,嚴(yán)重一點(diǎn)說(shuō),像一具尸體,有發(fā)膚卻沒有氣息。若論造型、色彩,國(guó)畫終究比不過(guò)西畫。

國(guó)畫中的韻是先天的,猶如聲樂中的音質(zhì),筆是后天的,靠功力靠練習(xí)得來(lái)。有評(píng)論家說(shuō)我畫作中的每根線條是可以直通秦漢的,這得自于我從不間斷的書法練習(xí)。如果畫家常臨帖,那他的線條就比較秀美;如果畫家多寫碑,那他的線條就比較拙厚;如果畫家愛臨金文,那他的線條就比較有神韻。而且,畫家通過(guò)對(duì)書法的深入研究和習(xí)練,可以借其“穿越”回那個(gè)朝代,理解當(dāng)時(shí)的藝術(shù)精神。

我們都知道,古人的畫作,現(xiàn)存下來(lái)最早的是仿晉人顧愷之的作品,他的《女史箴圖》《洛神賦圖》《列女仁智圖》均為唐宋摹本。而古人的字,我們通過(guò)甲骨文、金文、石刻、陶片等,可以直追歷朝歷代的書法真跡。如果勤于書法練習(xí),對(duì)古人的精神也就能理解得更深更遠(yuǎn)更透。

因此,一個(gè)畫家只要拉出一條線來(lái),這條線是唐的、晉的、漢的?是碑的、帖的?懂行的人一眼就能看出來(lái),就知道你的學(xué)問到哪里。從小的方面講,書法功底讓畫的線條有質(zhì)量,從大的方面看,書法功底讓畫作有了氣象,字的修煉到了秦漢,那你的畫自然會(huì)被帶到秦漢。

當(dāng)下,很多人覺得這種說(shuō)法玄之又玄,主要原因在于大多數(shù)人的修養(yǎng)還不夠。很多畫家的作品既沒筆也沒墨:本來(lái)墨分五色,到了一些畫家手里,墨只剩下焦黑一片;字不過(guò)關(guān),或者只停留在帖的階段,拉出來(lái)的線就軟弱無(wú)骨、看不出內(nèi)涵,畫作也就無(wú)法立起來(lái)。畫畫要畫得進(jìn)去,看畫也要看得進(jìn)去,而畫面的筆力線條就是入的通道,像八大山人的作品,你看進(jìn)去了,就會(huì)驚為天作。

當(dāng)然,國(guó)畫的式微是時(shí)代所趨,屬于沒有辦法的事,以前我們的國(guó)畫教育是老師帶徒弟,唐詩(shī)宋詞背進(jìn)肚子里,臨摹碑帖直追古人,后來(lái)美術(shù)教育整個(gè)引進(jìn)前蘇聯(lián)和西方模式,要的只是造型,這樣就把中國(guó)畫的根基給毀了。最近,浙江美院的一批老教授要求學(xué)生按照老祖宗的方法去學(xué)國(guó)畫,讀書、寫字,進(jìn)行通才教育,我以為這非常好。只有打好了根基,在真正創(chuàng)作的時(shí)候,畫家才能自由地尋找到氣的出口,而不必再考慮技術(shù)層面的問題。

不必強(qiáng)調(diào)筆墨說(shuō) 應(yīng)該講究點(diǎn)線面

現(xiàn)在很多人想革新中國(guó)畫,有的直接就把筆墨放棄掉了。其實(shí),丟了筆墨,雖然仍舊是藝術(shù)品,但肯定不是中國(guó)畫,對(duì)中國(guó)畫的繼承發(fā)展沒有什么意義。而完全循規(guī)蹈矩按著筆墨技法的老傳統(tǒng)走,又太舊,不適應(yīng)時(shí)代的需要。因此,對(duì)當(dāng)代中國(guó)畫而言,筆墨一定要跟傳統(tǒng)大不相同。

先說(shuō)筆吧。中國(guó)畫的筆性,主要體現(xiàn)在線上,兩千年來(lái),中國(guó)畫一直用線來(lái)表現(xiàn)對(duì)象,為繪畫藝術(shù)立下了大功。西畫則是在面上做出了巨大的貢獻(xiàn)。如果中國(guó)畫放棄線,那就是放棄最大的優(yōu)勢(shì),很不可取。中國(guó)畫的線也還沒發(fā)展到極致,仍然有很大的探索空間。十八描在今天已經(jīng)不夠用了,我以為,每一位國(guó)畫家都應(yīng)該創(chuàng)造出自己獨(dú)有的“線”,像潘天壽就用指頭創(chuàng)造了獨(dú)特的線。用竹簽來(lái)畫線,可以,用色料來(lái)勾線,也可以。只要有線,作品就能體現(xiàn)出骨力。用線也不必講求書法功底,一講書法,就把畫家的發(fā)揮空間給限制住了。線越多,方法越多,說(shuō)明中國(guó)畫在元素上就拓展了。

在面上,傳統(tǒng)中國(guó)畫以墨為主,現(xiàn)在的中國(guó)畫則應(yīng)該以色彩為主。單純用墨,一望黑乎乎一片,跟現(xiàn)代空間很不協(xié)調(diào),年輕人也不喜歡,所以不能再由墨來(lái)一統(tǒng)天下了。要體現(xiàn)當(dāng)代中國(guó)畫的創(chuàng)新性,在色彩上就要有大突破。

點(diǎn)方面,可以拓荒的就更多了。中國(guó)古人中,只有米芾用點(diǎn)來(lái)作畫,西方則只有一個(gè)修拉愛用點(diǎn)。點(diǎn)是一片廣闊的處女地。

不管國(guó)畫還是西畫,無(wú)論抽象、印象還是具象,其實(shí)繪畫都逃脫不了點(diǎn)、線、面這三種技法。所以,當(dāng)代中國(guó)畫不必再說(shuō)筆墨,直接講點(diǎn)線面就可以了,三者搭配好了,就是好的作品。

突破古人很重要 探索必然要冒險(xiǎn)

當(dāng)下國(guó)畫作品基本呈現(xiàn)出新的創(chuàng)作面貌,但與傳統(tǒng)比較,確實(shí)在筆力方面有差距。然而,時(shí)代已大不相同,在筆墨上我們是否還應(yīng)該拿古人的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求今天的國(guó)畫家?

回顧歷史,中國(guó)畫的筆墨一直就在向前推進(jìn),從唐宋元明清一路發(fā)展過(guò)來(lái),不斷總結(jié),不斷集大成。既然有探索,肯定就是有差別。今天也是同理,我們?cè)诠P墨上不可能跟古人面目相同。很多熱愛傳統(tǒng)的人或許會(huì)搖著頭說(shuō):這樣的筆墨不對(duì)頭。其實(shí),想想看,當(dāng)今這個(gè)時(shí)代,或者說(shuō)近十年來(lái),社會(huì)的發(fā)展速度超越了過(guò)去幾千年,我們的藝術(shù)所面對(duì)的一切,比古人豐富多了。

因此,今天的國(guó)畫要繼續(xù)存在下去,就必定要突破古人的規(guī)定性。而要推進(jìn)就必然要冒險(xiǎn),每個(gè)人都可以尋找自己的方法,這正是今天的國(guó)畫藝術(shù)魅力所在。

我始終認(rèn)為,當(dāng)代國(guó)畫家在創(chuàng)作上首先要做到讓自己滿意,這才是最靠譜的。

將來(lái)自然會(huì)大浪淘沙留下來(lái)一些歷史認(rèn)可的作品,那就不是個(gè)人所能決定得了的。